奉氏是一个多民族、多源流的古老姓氏群体,但在今中国大陆的姓氏排行榜上未列入百家姓前五百位,在台湾省则名列第五百八十三位,以武陵为郡望。当代奉氏有汉族、瑶族、苗族等少数民族,主要分布在湖南永州地区、四川、广西、安徽、浙江、江西、山东等省。湖南永州是是奉氏的主要集聚地,今天我们都来探究一下湖南奉氏的分支和源流!新化永靖奉氏始祖朝瑞公,字半周,原籍桂林,登进士第,筮仕江南为访察都运使,宋绍熙间奉命南征,袭武略将军之职,加升镇国上将军,后补充防遏使,著功卜居江东,列籍梅邑(今新化)坪下。族人多分布在邵阳、溆浦、安化、东安、武冈及四川、云南、湖北、陕西等处。清乾隆间建宗祠于永靖乡坪下。至1948年,已传38代,全族人口共42020人。族谱一修于元大德11年(1307),1998年十二修。前辈班行:文宗应天绍,清尚贵长珍,甫瑛志添如,振楚奏朝应,国一学(嘉恩)君廷,圣帝锡显名。续修班行:孝友光先策,诗...

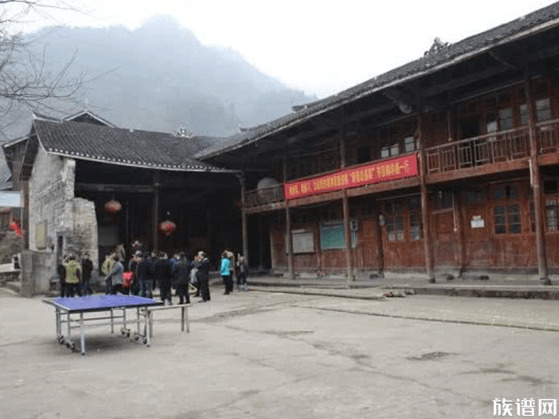

在奉家镇大桥村的花溪岗,有个瑶人寨,至今残存着48个石头屋遗址。...

说起自己发现清代《奉氏五房手抄族谱》和《土地契约》的过程,隆回县副县长奉锡样激动不已。...

自陶令《桃花源诗》问世,“桃花源”成为无数人的向往,国内很多地名也蹭起桃花源的热点,重庆酉阳、湖南常德、湖北十堰、台湾基隆等地都有桃花源。随着旅游热的兴起,很多地方都从学术上、相似度上标榜自己才是正宗的桃花源,最受公认的也许是常德桃花源。在常德桃花源旅游的时候,我特意对照《桃花源诗》序言记述,仔细地看了一整天,确实很像,但总觉得缺了点什么。听说雪峰山脉中段的新化县奉家山腹地下团村,也有一个古桃花源。出于对蚩尤故里和梅山文化的仰慕,我驱车三个小时,在盘山公路上来回折腾半天,终于来到了这个神秘的小山村。其实这里也不算神秘,2018年湖南卫视“新春走基层,直播凤嘎山”将这里的青山绿水、庙会、舞大龙、打糍粑、吃九样“碟子菜”等习俗展示给了全世界。虽然声名远扬,却依然宁静不改。走在下团村的马路上,即使是白天,也能听到鸟鸣、鸭叫,狗叫之声倒是很少听到。虽然不是旅游旺季,桃花早就谢了,桃子都快成熟了,但......

1072年,宋神宗使怀柔之策,置梅山为新化、安化两县,随即在宋、元、明几个朝代,大量从江、浙、闽、豫向新化移民,迫使梅山地域的苗、瑶和当地土著人,向云、贵、川、桂和周边山地迁徙,到1953年人口普查,“新化无瑶民”的结论似乎为时过早。笔者在隆回虎形山瑶族乡调查时,瑶民奉才宝(系银行退休干部)提供一份资料,是一手抄本“圣令”,言“有瑶民奉姓添顺、万历元年逃新化奉家山大坪落业,改变为汉家,恐后有人欺害,概行立案保护,永为万古存照。”对于一个一般的逃民,因为瑶转汉,而得到圣令保护,几乎是不可信,但在当时特定的历史条件下,因为瑶转汉,而得到某级官府的一纸文书作为保护伞,在情理上是说得通的。溆浦县人大常委杨福生(瑶族)致信奉家山奉衡州,奉衡州又致信给原新化县文联主席田希凤,信中都对此事予以认定,并说“奉姓瑶转汉就由此时”。证据那么,奉家山的奉姓人是否是瑶转汉呢?也有人举出许多证据。其一,奉家山奉姓和......

瑶族源流考查史料听传说,奉氏系远古盘瓠氏之后,居浙江会稽郡白云山七贤洞,因协助高辛氏帝喾巩固帝业有功,封盘瓠为会稽侯,赐二公主为妻,尝郡一千户,赐12子女姓氏,即盘、黄、李、赵、唐、奉、包、沈、任、邓、高、周,(亦有奉姓由同音的冯姓转音为奉、俸、凤姓的记载)。王封侯后,一次上山追赶野羊,头碰梓木身亡。其子奉进城封为镇国大将军,令在朝做官,因子不从,帝顺其意,又赐名山广泽,评王赐以券特,兄弟原避居南山各大山之中,号曰蛮夷。后子孙繁衍,晋前时期属于梁汉巴蜀,古长沙黔中五溪(即雄溪、辰溪、西溪、武溪、挡溪)的大山之中,号曰五陵蛮,晋末时人丁遂昌盛,大部分移居江西省泰和县大山之中,唐盛时期又移广西桂林之兴安、义宁、融县,怀远大山之中,因此神台上从古到今都写着“桂林堂,号曰南蛮。唐朝皇王念盘王子孙对巩固帝业,保卫大山有功,又赐盘王后裔天下各大名山世袭千户长(管理本族事务),随后裔群处,砍山为业,吃尽......

源于古越族,出自战国末期西南地区民族大迁徙,属于以历史性状称谓汉化为氏。奉氏在史籍《千家姓》中记载为“桂林族。”发源于古代生活在灵川府一带(今广西灵川)的古越民族,时有分散式政权模式的古越国。古越国于周显王三十五年(楚威王熊商六年,公元前334年)被楚国征灭,破国后的越王诸子孙,为躲避战乱,分散逃亡,一支辗转至江南两广海滨一带,另有一支向岭南腹地、中南半岛迁移。在古越族语言中,“俸(奉)”字意为“分离、分散、分裂”之意,世代相传,至今在傣族、瑶族的语言中,“俸(奉)”仍保留有原义。为纪念此次族民的大迁徙,许多古越族支均以“俸(奉)”为族号,后演化成为姓氏,称俸氏,后有人在汉朝时期简化为奉氏,至唐、宋之际普遍出现“奉”姓氏。俸氏族人在广西地区的一支大部分随当地改为了瑶族;而在云南地区的一支大部分则随当地改为傣族;但在四川、江西、湖南地区的奉氏则大多被融合于汉族。奉氏如今是湘南、湘西南少数民族......

...

...

...

在最开始,我们可能会觉得一些落后的地方,过去的生活条件是比较艰苦的,交通通讯也是比较落后的,文化传播也是比较困难的,因此当时的人文生活风情是比较原始,独特的。但是奉家镇这个地方很早从各姓谱牒、家居收藏、民间体现的各类人文文化竟集全国各个地方的谱牒、居室、织造、餐饮、墓葬、礼仪、服饰等文化于一炉,同全国范围内的各类汉文化同根同源,说明逃于此地的莫徭群体是从全国的各个地方而来,并带来了各个地方的汉文化,此地名副其实的生活着莫徭群体,也确实体现出桃花源记里的和谐社会和“四无”社会。并且到现在这里仍保持着无邻里斗殴、无姓氏宗族矛盾、路不拾遗、夜不闭户、热情待客的桃花源里的民俗风情。...

公元前221年,秦王嬴政统一六国后,“因南征百越之君”,派屠睢率领50万秦军攻打岭南;公元前214年,秦军基本上占领岭南。随即,秦始皇将岭南地区,设“桂林、象、南海”3个郡。...

武陵郡,中国西汉时设置的郡,在今湖南省、湖北省、贵州省、重庆市和广西境。新莽时期曾将武陵郡改为建平郡,临沅县改为监元,孱陵县改为孱陆,仍属荆州治。汉代,荆州刺史治汉寿,清顾祖禹《读史书舆纪要》载,汉寿,今常德府东四十里有汉寿故城。(汉献帝)初平二年(191年)刘表为荆州刺史,徙治襄阳,旧领郡国七,今领郡七(即:南阳郡、南郡、江夏郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡、长沙郡),相当于今湖南、湖北和河南南部及广东、广西、贵州省一部分广大地区。三国时的武陵郡,治所仍在临沅(今常德市武陵区和鼎城区的大部),初属蜀,后属吴,吴景帝永安六年(263年),将原汉寿县改名吴寿县,又在西部分零陵、充县地设溇中县、分孱陵县地设南安县、建立天门郡,治所在溇中县(今慈利县西和大庸县地)。西晋时期,武陵郡的建置及所辖地区基本上无大变化,东吴时的吴寿县此时已恢复为汉寿县旧名。...

始祖洞然公,字永盛(1181年-1245年),南宋(1127年-1279年)淳熙末年(宋孝宗年号淳熙1174年—1189年),从江西泰和县鹅井塘避难迁湖南永州府的南部山区宁远县东屏乡云潭村。从此人丁兴旺。洞然公的后裔分布在云塘、山塘、佳塘等地。洞然公生子二长开元公(1208年-1271年)、次开锁公(1210年-1268年),开元公生子添祥(1228年-1293年),添祥生子廷亮、廷瑞,廷亮公生子嗣玄公,嗣玄公生子景山公,景山公生子孟师公,孟师公生三子:思聪公、思恭公、思和公;廷瑞公为元代进士;开锁公生七子:长子添福公,添福公生子廷真公,廷真公生子嗣振公,嗣振公生子景昌公,景昌公生子孟帅公,孟帅公生子思隆公、思邻公,思陛公。洞然后裔四世祖廷亮公(1257年-1335年)后裔居云潭村、老屋地、奉家山、万溪等;廷真公后裔一脉景昌公迁隐林山塘(即新田县金盆圩乡奉家村[原属宁远县白土乡,1953年......

...

...

...

...

微信登录

微信登录

手机号登录

手机号登录